生命保険は、多くの家庭において経済的なセーフティネットとして機能している。その中でも「死亡保険金」の平均額は、遺族が必要とする生活費や教育資金に直結する重要な指標である。2024年11月25日、生命保険文化センターが最新の「2024年度 生命保険に関する全国実態調査」の結果を発表した。この調査では、世帯主の年齢ごとに分けられた死亡保険金の平均額が詳しく示されている。

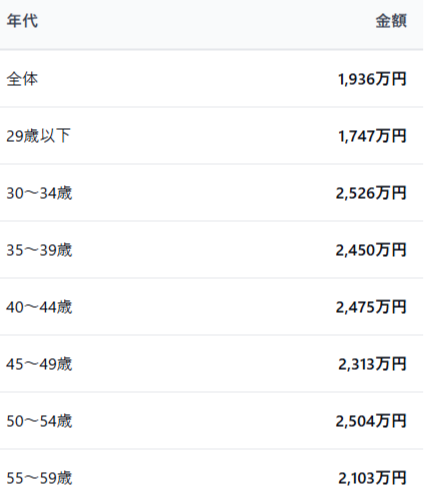

平均額を見ると、全体では1,936万円である一方、30~34歳の世帯主では2,526万円と最も高い水準を記録している。このデータは、世帯主の年齢や家族構成による保険金額の傾向を把握するために極めて有用である。また、死亡保険金の額が年々減少傾向にある年代も明らかになっている。これは、近年の保険契約の傾向や経済状況の変化を反映している。

この記事では、この調査結果を基に、年代ごとの平均額やその背景にある要因を詳しく解説する。死亡保険金の平均額を理解することで、自身の保険契約の適正額を見直すきっかけとなるだろう。特に、生命保険の契約を検討している方や家族を持つ方にとって有益な内容となっている。本記事を通じて、正しい保険の選び方を知り、家族の未来を安心で支える基盤を構築してほしい。

年代別に見る死亡保険金の平均額

生命保険文化センターの調査結果によれば、死亡保険金の平均額は世帯主の年齢ごとに大きな差が見られる。全体の平均は1,936万円であるが、30~34歳の平均額が2,526万円と最も高い水準に達している。一方で、29歳以下の世帯主は1,747万円と低い値に留まる。このデータから、若年層と中年層で保険金額の設定に大きな差があることが分かる。

このような違いは、世帯主の年齢とともに家庭の経済的責任が増加することが背景にあると考えられる。子どもの教育費や住宅ローンの支払いなど、家族の将来に必要な資金が増える年代では、死亡保険金が高く設定される傾向にある。一方で、55~59歳の死亡保険金は2,103万円と再び減少する。この年代では、家族の経済的負担が軽減されることが影響していると推測される。

年代別のデータを参考に、自身の年齢とライフステージに応じた適切な生命保険契約を検討することが重要である。この平均額は一つの指標に過ぎないが、ライフプランを描く上で参考にすべきデータである。

30~34歳の保険金が最も高い理由を探る

調査によると、30~34歳の死亡保険金の平均額は2,526万円と、全世帯主年齢で最も高い。これは、30代前半が家庭を持ち始める年代であり、経済的責任がピークに達する時期であることが関係している。特に、この年代では子育てや教育費用の準備が必要になるため、死亡保険金を高めに設定する家庭が多い。

また、住宅購入やローンの返済もこの年代で増える要因である。30代前半は、人生の中で最も大きな経済的支出が発生する時期であるため、万が一の際に家族が困らないようにするため、死亡保険金が高くなる傾向が見られる。さらに、保険会社のマーケティング戦略により、この年代向けのプランが充実していることも一因と考えられる。

この年代における保険金額の高さは、家族を守るための備えであると同時に、保険契約の重要性を示している。適正額を選ぶためには、現在の収入や支出だけでなく、将来の家族構成やライフプランも考慮すべきである。

減少傾向にある年齢層とその背景

生命保険文化センターのデータでは、35~39歳、40~44歳、45~49歳、55~59歳の死亡保険金額が2012年以降減少傾向にある。この減少の背景には、経済環境の変化や家族構成の変化が影響していると考えられる。特に、世帯収入の伸び悩みや生活費の増加により、保険金額の設定が控えめになる傾向が見られる。

また、55~59歳の死亡保険金が減少している理由として、この年代では子どもの独立や住宅ローンの完済など、家庭の経済的負担が軽減されることが挙げられる。さらに、年齢を重ねるにつれて保険料が高額になるため、死亡保険金額を抑える動きも見られる。

こうした減少傾向は、現代の家庭が抱える経済的な課題を反映しているともいえる。減少しているとはいえ、必要な保障を確保するためには、適切な保険金額を見極めることが必要である。

死亡保険金の適正額を決めるポイント

死亡保険金の適正額を決める際には、世帯主の年齢や家族構成、現在の収入状況など、多くの要因を考慮する必要がある。特に、家族が必要とする生活費や教育費、住宅ローンの残額などを基に計算することが重要である。これらを合計した金額を基準に、保険金額を設定すると良い。

また、保険金の適正額は家族の将来のライフプランに依存する部分が大きい。例えば、子どもの進学や結婚の予定がある場合には、その費用も含めるべきである。さらに、自身が加入している保険の種類や特約も考慮することで、より現実的な適正額を導き出すことができる。

保険金額の設定は、一度決めたら変更できないわけではない。ライフステージの変化や経済状況の変化に応じて見直すことも必要である。適正額を知ることは、家族を守る第一歩である。

生命保険の見直しが必要なタイミングとは

生命保険を見直すタイミングは、ライフイベントや経済状況の変化に応じて決まる。例えば、結婚や子どもの誕生、住宅の購入など、大きなライフイベントがあった場合には、保障内容が現在の状況に合っているか確認する必要がある。また、子どもの独立やローン完済など、経済的負担が軽減した場合にも、保険を見直す好機である。

さらに、収入の増減や転職といった経済状況の変化も見直しのきっかけとなる。特に、収入が減少した場合には、保険料の負担が生活を圧迫しないよう調整することが重要である。一方で、収入が増加した場合には、将来に備えて保障を手厚くする選択肢も考えられる。

生命保険の見直しは、現状を正しく把握し、将来を見据えた計画を立てるためのステップである。適切な見直しを行うことで、家族を守るための備えを万全にすることができる。